犬では猫を含む他の種類に比べるとこの血管肉腫の発生率が高く、挙動(腫瘍の経過など)が悪いとされている進行性の腫瘍です。

【発生場所】

血管がある場所ならどこでもできる可能性があります。すなわち内皮細胞がある場所であればどこにでも出現し、転移率が高い悪性腫瘍になります。

主要な発生場所は皮膚、皮下組織、筋肉内、内臓 (最も一般的には脾臓) で、心臓(右心耳)にも発生します。

一般的な原発部位(はじめにできる部位。対する言葉が転移部位)脾臓(50-65%)、右心房(3-25%)、皮下組織(20%弱)、肝臓(5-6%)とされます。

抜粋:Griffin, Maureen A.2021.

【症状】

出血しやすい腫瘍とされており、最も多い症状は腫瘍から急性出血することで起こる脱力、虚脱、失神です。その後、大抵一時的に自然に止血され回復することが多いです。

内臓の血管肉腫であれば、お腹の中で腫瘍から出血して血腹となります。脾臓にできた腫瘍であればであれば外科的に臓器を切除して止血する場合もあります。心臓の右心耳という場所に発現した場合は、出血すると心臓と心臓の周りにある心膜の間に血液が溜まる血様心膜液となります。特に心臓の周りに液体が溜まってもそのスペースは少なく心膜も伸長しないため、パンパンになり心膜内の圧が高まり心臓が押されてしまってうまく働かなくなる心タンポナーデという状況で、反射的な失神が起こります。急性の出血による血液量減少と心タンポナーデによる2つの原因で失神が起こります。失神しなくても、フラフラしたり元気がなくなる、歩けないなどの症状がでます。

初期だと一度出血しても一旦血が止まることと、お腹のなかや心臓で出血しているので表面から見えず、一時的に出た症状も、自然に止血されて治り普段通りになる子も多くいます。過去に一時的に歩けなくなって回復したために、動物病院で脳神経の病気だからMRI検査を受けるように言われた患者さんがセカンドオピニオンにいらっしゃったこともありました。

【診断】

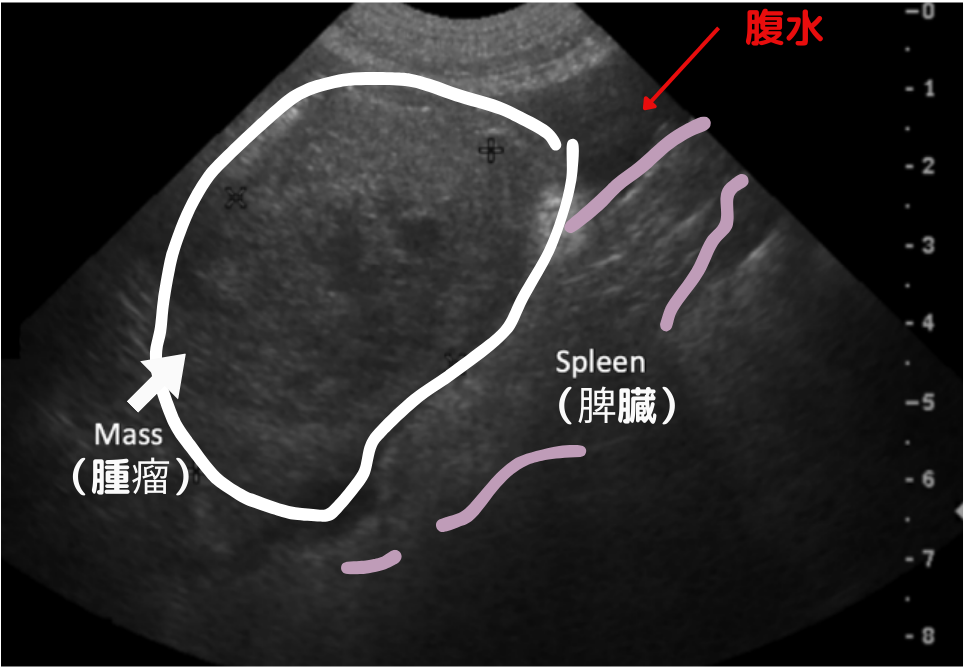

多くの場合はエコー検査(超音波検査)で診断します。臓器に塊状のできもの(腫瘤)が見つかって、血様腹水や血様心膜液が確認された時はそれを針で抜いて内容の液の性状検査や細胞診でその他の疾患の可能性を除外します。血液検査、レントゲン検査、CT検査などを併用して病期や状況(転移の有無や合併症の有無)を判断します。

確定診断は腫瘤状のものの摘出と病理検査になりますが、できた部位や転移の状況から外科手術の適応ではないケースもあります。

【リスク】

腫瘍から出血しても止血能力により治ることが多いので一時的に回復することが多いのですが、腫瘍がある限り出血を繰り返すため貧血が問題になります。通常体では貧血が起きると新しく血を作る能力があり、貧血が是正されますが繰り返し出血することにより追いつかないことになります。また、出血時に一緒に血小板や凝固に必要な成分が消失することでそれらも枯渇します。体には止血しようとする力があるため、凝固機能が更新し血栓という血の塊ができるDIC(播種性血管内凝固症候群)に陥るリスクがあります。また、同時に血栓を溶かす能力が亢進してしまったりしてアンバランスになり、状態が悪化して亡くなるケースが多くあります。

また血管肉腫があると、心臓性の不整脈が出やすいともされており、突然死のリスクも少なからずあります。

腫瘍を持つ子は悪液質という状態に陥りやすく、食事を正常に食べていても栄養にならずに筋肉が落ちていく状態です。

【治療】

外科療法(外科手術)、薬物療法(内科治療)、放射線療法などがありますが、完治は難しく著しく予後が悪いとされています。その原因は切除困難な場所に発生することや出血で症状がでて腫瘍が見つかった時にはすでに転移が始まっていることなどが挙げられます。もし、すでに転移があっても出血による急死を避け、一時的なQOLの安定化のため脾臓の血管肉腫は脾臓の摘出をするケースもあります。

その分表面にある皮膚の血管肉腫は少しだけ内臓の血管肉腫よりは発見が早い可能性はありますが、皮膚の血管肉腫と同時に内臓の血管肉腫が見つかることも多々あります。

ドキソルビシンという化学療法(抗癌剤)は長く治療で使われてきております。過去の報告で右心耳にできた血管肉腫に対してこの抗癌剤を使った報告では何らかの治療効果があった子が7割弱、生存期間中央値も無治療の子等が12〜27日だったのに対し、化学療法併用の治療で2から5ヶ月強に延長する報告されています。

発生場所によって治療方法や挙動が変わるこの腫瘍ですが、早期発見が最も大切です。症状が出た時にはすでに転移が始まっていることが多いとされています。この腫瘍は進行が早いので1年に1度の検診だと網羅できない可能性がありますが、ご家族とその子が負担のない頻度で健康診断を受けることをお勧めします、獣医領域では腫瘍マーカーのようなものはなく、血液検査では見つけることができないので、中齢になったら画像検査も受けましょう。また、何か異常を指摘された場合は、獣医師の指示する期間でしっかり再検査を受けましょう

気になる症状があればまずは早めにご相談くださいね。

参考文献:Mullin, C.M. et al. 2016. Veterinary and Comparative Oncology 14(4): e171–83.