局所麻酔は全身麻酔や鎮静と併用でき、痛みを軽減する上で欠かせない麻酔です。

私たちにとってなじみのある局所麻酔は歯科医院の歯科治療の処置前の局所麻酔ではないでしょうか。

動物病院でも歯科処置で使用します。

また、皮膚表面の小さい”できもの”であれば、麻酔をかけずに皮膚に注射する局所麻酔だけで摘出することもできます。(できものがある位置が顔に近い場合や、少しでも恐怖を感じている様子があれば鎮静下で局所麻酔を使用して行うようにご提案いたします)

ただ、処置や麻酔の目的は痛みを軽減する目的のほかに不動化すること、恐怖を与えないなども大切なことになります。

よって、局所麻酔を単独で使用する場面よりは多くの場合は全身麻酔や鎮静と併用します。

では、麻酔がかかっているのに何故局所麻酔もあわせる必要があるのでしょうか。

使う薬は少ないほうがいいというご要望があったとしても、使ったほうがおウチの子にメリットがあるのです。

局所麻酔の目的について

- マルチモーダル鎮痛と先取り鎮痛を効果的に得ること

マルチモーダル鎮痛というのは、身体が痛みを感じるのには神経を伝達して痛みを感じるのですが、”痛みの経路”というものが複数あります。その複数の経路をそれぞれに合う薬でブロックすることにより痛みを感じさせなくする方法のことです。先取り鎮痛は、痛みが出ることがわかっている場合に先に鎮痛剤を投与することです。 - 一緒に使う全身麻酔薬の量を減らす

全身麻酔薬の量は少ない方が麻酔による好ましくない反応が少ないため、併用します。

好ましく無い反応とは呼吸が弱くなる、心拍数が低くなる、血圧がさがる、体温が下がるなどです。 - 外科に対する身体のストレス反応を減らす

痛みによる身体のストレスで、治りを遅延させます。痛みを軽減することでストレスが減ります。 - 中枢感作が成立してしまう可能性を減らす

中枢感作とは連続した痛みによって脳や脊髄などの神経が痛みに敏感になり、少しの痛みでも強い痛みに感じるようになること。

局所麻酔使用パターン

- 表面麻酔:皮膚や粘膜に噴霧、塗る。(例 カテーテルを入れる前にカテーテルや尿道に塗布、注入するなど)

- 浸潤麻酔:必要部位に注射で浸潤させる方法。(例 メスを入れる皮膚の下に注射で投与。)

- 区域麻酔:背骨の中心をとおる脊髄から枝分かれした特定の神経(神経根)の周りに注射することで、浸潤麻酔より広い範囲を無痛化することができます。末梢神経ブロックといわれるものです。

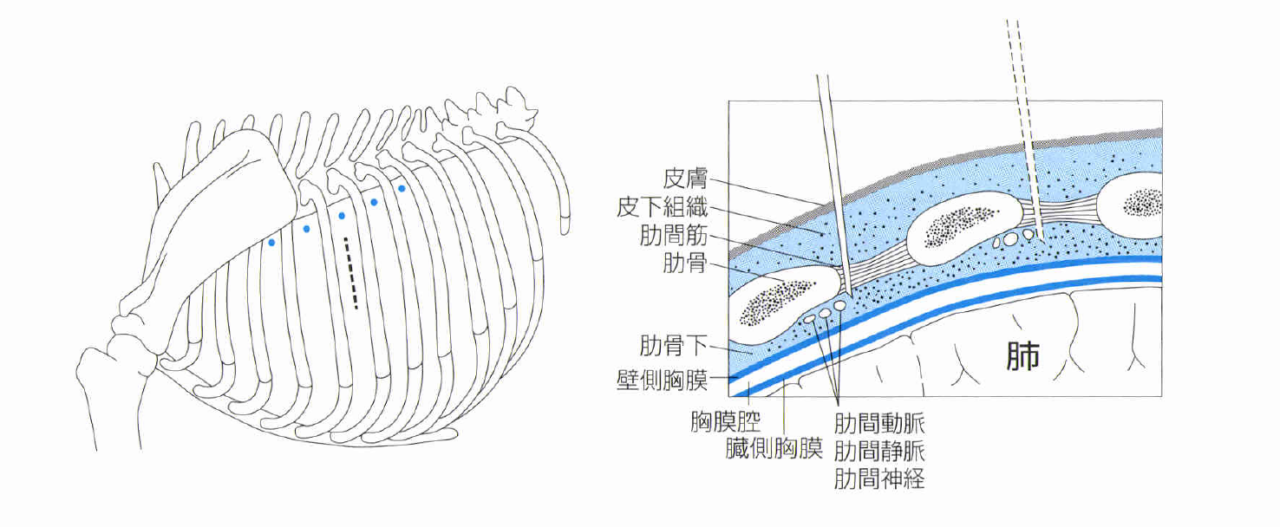

図は肋間神経ブロックの模式図です。

肋骨の間の神経に局所麻酔を効かせることで開胸術や胸膜に針を刺す場合、外傷などの時の痛みに効果的です。開胸術であれば、その前後2つずつの肋間にも局所麻酔を効かせます。

引用:獣医臨床麻酔学

局所麻酔薬の種類

エステル型とアミド型がありますが、今臨床の現場では安定して使用できるアミド型が使われています。

アミド型局所麻酔薬

- リドカイン:作用発現が速やか。持続時間は2時間程度。また適切量の静脈投与や持続的な点滴で鎮静作用や鎮痛補助がが可能。不整脈治療薬としても有名である。

- ブピバカイン:作用発現が遅い(効きが遅い)ものの、作用時間が6-8時間と長い。安全域が狭いので当寄ろうに注意が必要である。

- ロピバカイン:ブピバカインに近い効果と作用時間だが、ブピバカインより安全域が広い。

1度に効果が速やかなものと、作用時間が長いものを組み併せて使用することで、早く痛み止めの効果がでて長く効果が続く局所麻酔になります。

局所麻酔の使用のポイントと注意点

- 効果が早く短時間作用のもの、効果が出るのが遅いものの長時間効果が持続するものを組み合わせて使用

- 過剰投与では中毒を起こすため投与量を守る 例えば開腹して手術する場合に、メスで切るところ、お腹の中、など局所麻酔を複数箇所使う場合にトータル量が多くならないように注意する必要があります。

- 静脈注射をしない(局所麻酔として使うために用意した量は静脈には入らないようにする。不整脈治療で使われる時は静脈注射します。)

- 炎症があるところは局所麻酔が効きにくくなるため、あらかじめ切る前に使用すようにする。

(手術後に使う場合もある。)

局所麻酔は普段よく使う麻酔方法です。上手に使うことで痛みを緩和し他の麻酔薬を減らせます。

必要で行う麻酔処置ですが、このようにご紹介することによって麻酔への恐怖が少しでも軽減すればと思います。

ご不明点はお気軽にお問い合わせくださいね。

当院は早朝7時から(日曜祝日は9時〜)完全予約制で診療を行なっています。

夜間に体調を崩して朝も治っていない場合にもすぐ対応できます。(緊急時はすぐにお電話ください)